『バス停から考える田舎暮らし』。

2019.10.23

いわゆる都会の公共交通機関というのは、

はい、バスや電車の話ですけれど、

数分待てば、バスや電車が来ますよね、

まぁ、当たり前と言えば当たり前、

乗り遅れても、次を待てばいいだけ、

人々の生活の足として、しっかり成立している、

乗る人が多いから、出る本数も多い、

これは、需要と供給というものです。

こうした都会の人から見れば、

田舎のバスや電車の運行表、

マジでビックリされるんですよね。

久しく公共バスに乗ったことはないですが、

今日、すぐそばにバス停と運行表があったので、

何気なく、見てみました。

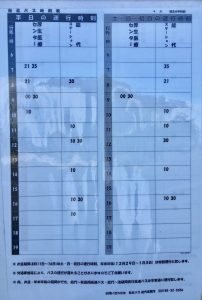

(秋北バスさん 能代市内某所運行表)

およそ一時間に一本です。

ない時間帯もある。

田舎とは、こういう暮らしです。

まぁ、メインの交通手段は車ですから。

じゃあ、こうしたバスや電車は満席か?

いえ、むしろほぼ閑古鳥…。

成り立っているわけがない。

でも、少なからずニーズはあるわけで、

これがなくなれば、困る人もいる。

高齢者の自動車運転による事故は、

特にここ数年、劇的に増えている。

でも、田舎のように、

こうしたバス運行の状況であれば、

自ら運転せざるをえないわけで、

生活に大きく影響するわけです。

送ってくれる後継ぎがいなければ、

悩みはもっと切実になる。

やめたくても、やめられない。

行政サイドも、こうした問題に対し、

いろいろ知恵を絞るわけですが、

特効薬や手厚い保護まではいきません。

であるからこそ、田舎暮らしの重要ポイントは、

やはり次世代との同居に勝るものはない、

私は、心からそう思うのです。

でも、これも当たり前に敬遠される世の中…。

跡取りは、金出してでも残す、

これから世代が家にいるかどうか、

田舎暮らしこそ、これが最重要課題であり、

空き家問題も、これで少しは対策となる、

高齢者の見守りや孤独死防止、そして防災対策、

いわゆる同居型は、良いことずくめなんですがね。

行政も、真剣にこれをもっと実現するように、

そういう政策を進めるべきではないでしょうか。